090-6083-8357

〈受付時間〉 9:00〜19:00

三線の楽譜「工工四」の世界│歴史と特徴を解説

三線の楽譜「工工四」の世界│歴史と特徴を解説

はじめに

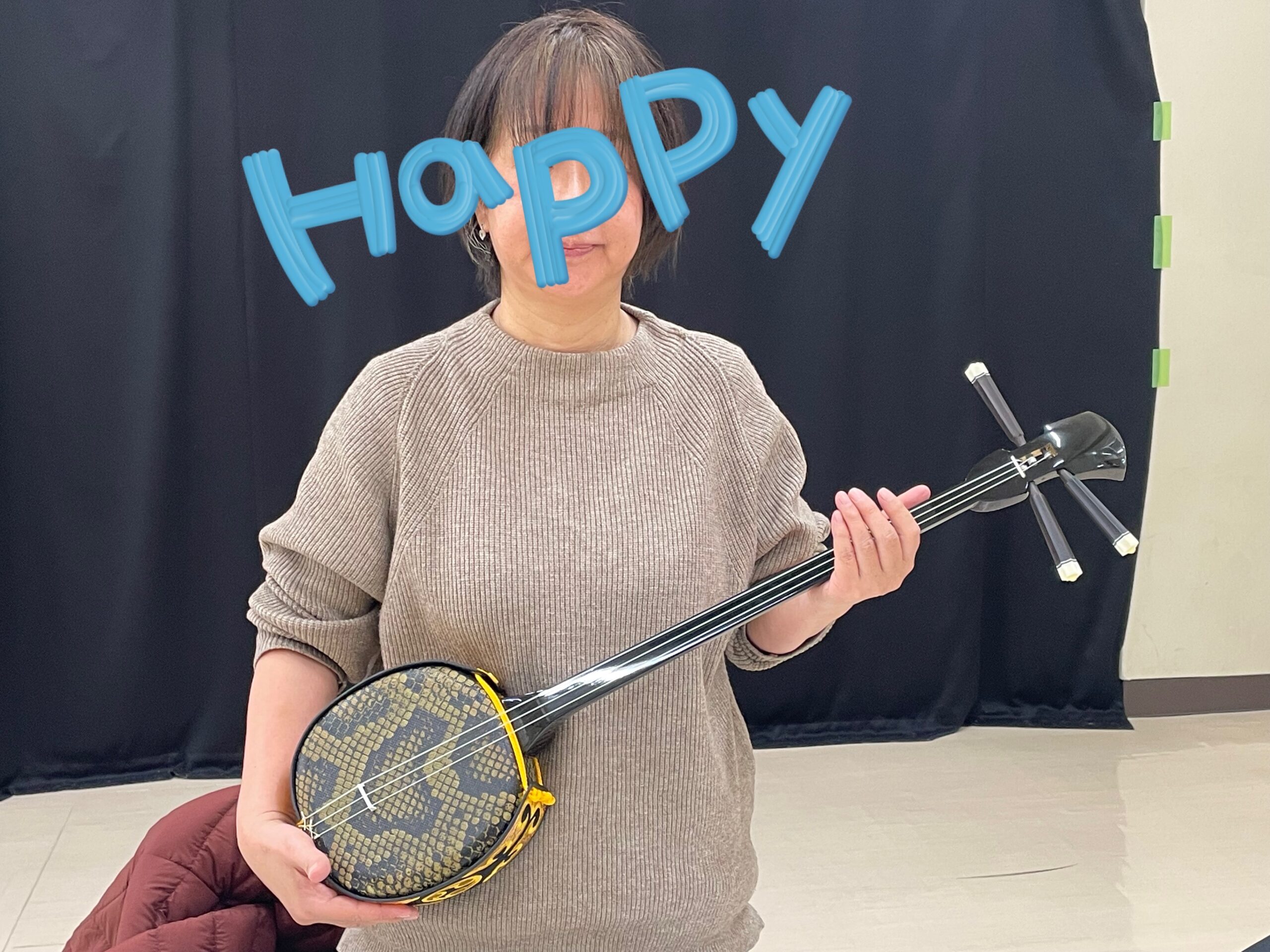

こんにちは。

三線教室の栗山です(*^^*)

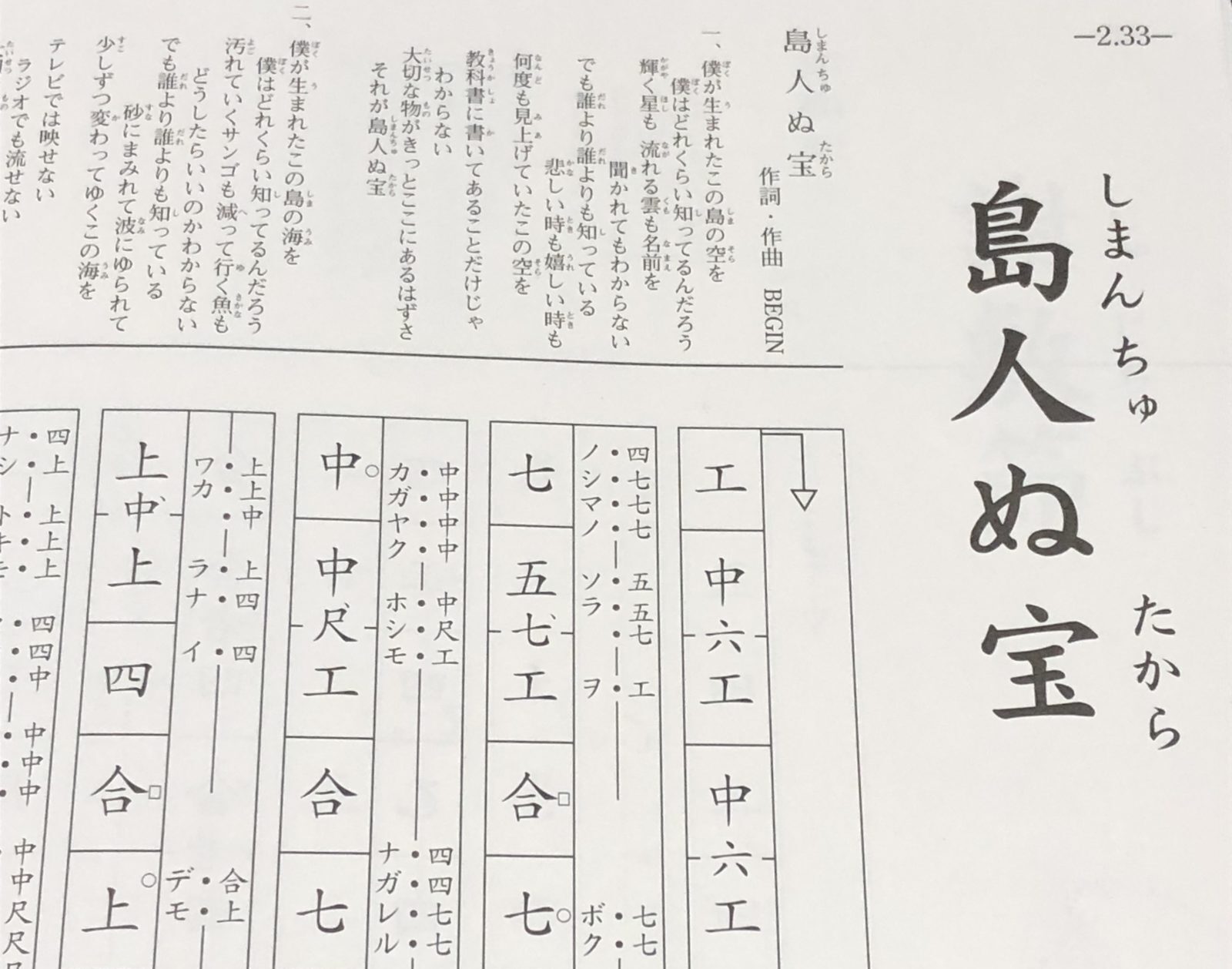

三線を弾くときに使う「工工四(くんくんしー)」という楽譜をご存知ですか?

漢字が並んだ独特な記譜法が特徴で、琉球王国の時代から受け継がれ、少しずつ形を変えて現在に伝わってきました。

今回は、この工工四について、その歴史と特徴をお話ししていきますね。

工工四の歴史

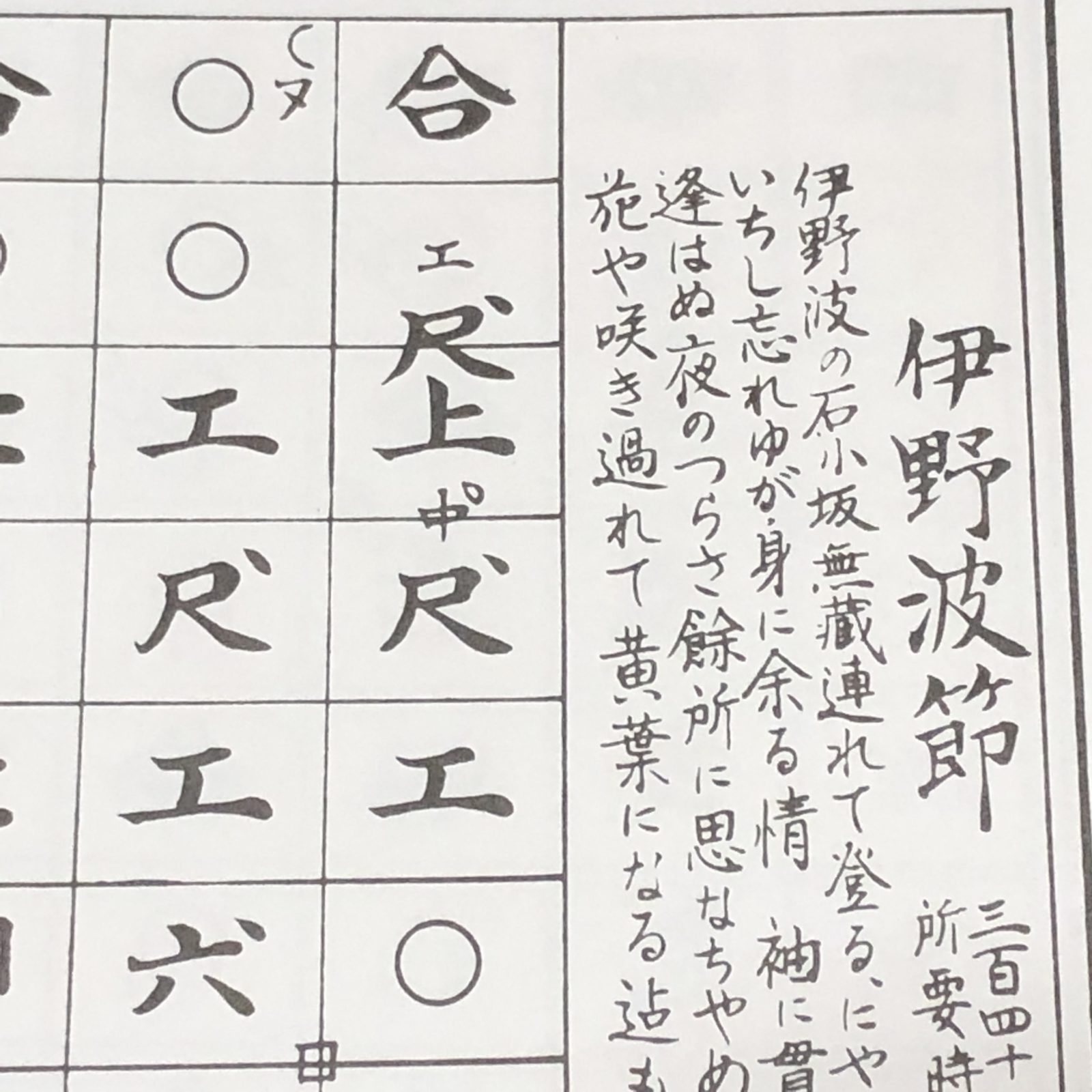

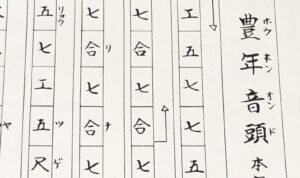

工工四は、中国音楽の記譜法「工尺譜」をもとに生まれた琉球独自の楽譜です。

最初は文字を流し書きのように記すだけでしたが、やがて升目の線を引いて一つ一つの漢字を当てはめ、拍子を正確に記述するようになりました。

さらに、テンポの速さを定めたり、声の楽譜を記載するなど、より充実した楽譜として発展してきたんです。

工工四がいつごろできたかは不明ですが、18世紀前半には既に使用されていたとみられます。

18世紀後半には屋嘉比朝寄という人物がそれまで断片的だった工工四の楽譜を集めて117曲の楽譜集として編纂し、現代まで伝わる三線音楽のレパートリーを築きました。

工工四の特徴

工工四の特徴は、三線の具体的な指使いを示す奏法譜だということです。

一般的な五線譜とは異なり、楽譜に示された漢字がどの弦を、どの位置で押さて弾くか、という指示を与えてくれます。

楽譜に慣れるまでは多少時間がかかりますが、指使いを覚え、工工四に示された通りに弾いていけば、初心者の方でも正しい演奏ができるようになります。

工工四で使われる表記の例

基本的な勘所(左手のポジション)一例

工工四では、勘所(かんどころ:左手のポジション)を漢字で表現しています。

例えば「乙(おつ)」という漢字は、男弦(ウーヂル:一番太い弦)を人差し指押さえて演奏する音を表します。

特殊な記号と奏法一例

工工四には勘所の名称だけでなく、演奏技法を示す特殊な記号も含まれています。

例えば「`」(打音)という記号があります。

この記号が勘所の右上に表記されている場合、弦を左手で打つ特別な奏法で演奏することを指示しています。

初心者の方も、基本的な表記から覚えていけば、徐々に工工四を読めるようになります。

工工四の役割

ただし、工工四はあくまでも備忘録としての役割を担っています。

楽譜だけでは、三線演奏の豊かな表現のすべてを伝えることはできません。

沖縄音楽には、楽譜には書けない大切な表現がたくさんあります。

例えば、声の微妙な揺らぎ、抑揚のつけ方、運指やバチさばき、間の取り方などです。

こうした細かな表現技法は、昔から師匠が弟子に直接教える方法で大切に伝えられてきました。

そのため、先生からの直接の指導を通じて、楽譜には書ききれない演奏表現を学んでいくことが大切なんですね。

本当の音楽の表現は先生から生徒へと受け継がれていくものなのです。

当教室での学び方|実践的な指導方法

工工四の基礎から丁寧に

当教室のレッスンでは、この工工四の読み方を丁寧に解説しています。

初回のレッスンから工工四の基本的な読み方をお教えし、段階的にレベルアップしていきます。

「漢字ばかりで難しそう…」と心配される方もいらっしゃいますが、実際に始めてみると「思ったより分かりやすい」とおっしゃる方がほとんどです。

一人ひとりのペースに合わせて

曲の難易度が高くなると工工四の読み方も難しくなりますが、わからない点はその都度質問していただけます。

レベルごとに細かくクラス分けをしているので、お一人お一人のペースに合わせて、無理なく学習を進めていただけます。

私の教室では「こんなこと聞いてもいいのかな?」と遠慮される必要は全くありません。

小さな疑問でも気軽にお声かけください。

楽譜には書けない表現も

また、課題曲をレッスンする際に、楽譜には示されていない演奏表現についても実践的に解説していきます。

工工四は備忘録としての役割が大きく、実際の演奏で大切な弾き方や歌い方の細かいニュアンスまでは書かれていません。

そうした楽譜では伝えきれない表現を、レッスンでしっかりとお伝えしています。

よくある質問|工工四について

Q1. 工工四は覚えるのが難しそうですが、大丈夫でしょうか?

A. 最初は戸惑うかもしれませんが、実は五線譜よりも覚えやすいという方が多いんです。

実際に教室でも「最初は不安だったけど、思ったよりすぐに慣れた」という声をよく聞きます。

まずは基本的な勘所(かんどころ:左手のポジション)の名称から覚えていけば大丈夫ですよ。

Q2. 音楽の知識がなくても工工四は読めますか?

A. はい、読めるようになります。

工工四は音楽理論の知識がなくても学習できる楽譜です。

当教室の生徒さんの多くも、音楽経験ゼロからスタートされています。

五線譜が読めなくても全く問題ありません。

工工四は五線譜とは全く違う仕組みなので、どなたでも一から楽しく学んでいただけます。

Q3. 他の楽器の経験があれば工工四は覚えやすいですか?

A.工工四の読み方については、楽器経験のある方も初心者の方もほぼ同じペースで覚えていかれます。

楽器経験がある方は、ピアノやギターでの楽譜読みの経験を活かして工工四を理解される場面もありますが、基本的には三線だけに使われる特別な楽譜なので、一から学ぶ必要があります。

そのため、どなたも同じスタートラインから始めていただけますよ。

体験レッスン募集中!

三線にご興味をお持ちの方はぜひ一度当教室の体験レッスンにお越しください!

体験レッスンの内容はこちらです▽

・三線を演奏する姿勢と構え方、音の出し方

・勘所(左手のポジション)の押さえ方

・工工四(沖縄の楽譜)の読み方

・「島人ぬ宝」を実際に演奏

三線をお持ちでない方も大丈夫!教室の三線を無料でお貸しします。手ぶらでお気軽にどうぞ(^^)/

体験レッスン料金:980円

※三線の購入に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

京都教室

体験レッスン日程:毎月第1~4日曜日10:00~11:00、第1・3日曜日14:00~15:00

会場;スタジオ・ハブ(京都市東山区大和大路通三条東入若松町399)

鈴鹿教室

体験レッスン日程:毎月第1~4土曜日13:00~14:00

会場;スズカト(三重県鈴鹿市住吉町 南谷口)

津教室

体験レッスン日程:毎月第1・3月曜日19:00~20:00

会場:虹の夢津(三重県津市観音寺町152)

四日市教室

体験レッスン日程:毎月第1・3木曜日19:00~20:00

会場:四日市市勤労者・市民交流センター(四日市市日永東1丁目2-25)

体験レッスン申込み

体験レッスンのお申込みはこちらから▽

電話予約も承ります▽

受付時間:9:00~19:00

お問い合わせはこちらからお気軽に▽

沖縄三線の楽しさをあなたに届ける音声メルマガ「沖縄三線の秘密」会員募集

沖縄三線についてもっと深く学んでみませんか?

音声メルマガ「沖縄三線の秘密」では、講師の栗山新也が、毎週1回、沖縄三線の魅力や基礎知識はもちろんのこと、その背景にある歴史や文化などブログでは語りきれない話を、初心者から上級者まで楽しめるように幅広く紹介します。

ご登録はこちらから▽

お申し込みフォームに必要事項をご記入の上、「注文を確定する」ボタンをタップしてください。